第6回 春のハイキング

あをによし奈良の都へ

´ 早春の大和路巡り

「あをによし」は奈良の土地神を賛美する枕詞ですが、「青丹よし」とも表記されるようです。

あをによし奈良の都は咲く花のにほふがごとく今盛りなり

という歌があります。万葉集にある小野老(おののおゆ)の歌ですが、その奈良の都の早春を歩いてきました。

4月6日、この日は夜半からの雨が午前中は小雨になり、午後からは晴れるという予報でした。この天気予報を受けて、春のハイキングは開催に踏み切りました。参加希望者には朝の天候で各自判断してもらうことを、事前に連絡をして当日を迎えました。

ところが10時半の集合場所では、晴天で少し暑いくらいの爽やかなハイキング日和となりました。

最初の訪問は「宝来山古墳」です。

住宅地の細い道を歩くこと5分くらいで、お堀に囲まれた広大な古墳に行き着きました。全国で第20位の規模と云われる巨大な前方後円墳です。

岸辺の桜も咲きほこり、水面には鴨や他の水鳥が泳ぐのどかな光景が私たちを歓迎してくれました。

宝来山古墳は、実際の被葬者は定かでないのですが、宮内庁により第11代垂仁天皇の陵として治定され、「菅原伏見東陵(すがはらのふしみのひがしのみささぎ)」と命名されています。現在は天皇陵に治定されているため、本格的な調査はされていませんが、江戸時代の嘉永2年に有名な盗掘があって、その資料により内部の構造が明かされています。竪穴式石室があり、内部には長持形石棺が据えられたとみられるということで、この構造で天皇の陵と治定されたのかも知れません。

古墳の隣の溜池にはカメが沢山いて、あちこちで連なって甲羅干しをしている様子も見られ、大和路を歩くのどかで素敵なスタートになりました。

点在する桜の木は満開の様子であり、また早春の野花も周りで咲き始めた農道ともいえる田舎道を散策して、唐招提寺の南大門に到着です。

この寺はご存知鑑真和上ゆかりのお寺です。広大な境内には多めの観光客の姿はあるのですが、まったく気になることもなく参拝、散策ができました。ここでは、40分後の集合時間を決めて、自由行動で境内に散らばりました。

この寺はご存知鑑真和上ゆかりのお寺です。広大な境内には多めの観光客の姿はあるのですが、まったく気になることもなく参拝、散策ができました。ここでは、40分後の集合時間を決めて、自由行動で境内に散らばりました。

唐招提寺は律宗の総本山で、本尊は盧舎那仏。開祖(創立者)は唐出身の僧鑑真です。鑑真和上が渡日したのは遣唐使の時代です。大使の藤原清河とともに来日したのですが、大使の船は遭難して唐に戻され、彼は唐の地で没したそうです。一方鑑真和上も、故国へ帰ることなく亡くなっています。鑑真和上の墓所では、歴史の厳しさに想いを馳せてしまいます。

南大門をくぐると、正面に壮大な金堂を見ることができます。金堂は奈良時代の建物で寄棟造り、本瓦葺きで天平様式とも言われ、国宝です。金堂には本尊の盧舎那仏坐像を始め薬師如来像、十一面千手観世音菩薩像の像高3メートルに及ぶ巨大な三尊の他、梵天・帝釈天立像さらには四天王立像も含めてすべて木像で国宝に指定されています。残念ながら内陣はすべて写真撮影禁止のため映像がありませんので、お寺の資料でご覧ください。

金堂の奥は講堂です。こちらも奈良時代の建物で入母屋造り、本瓦葺きで国宝です。平城宮唯一の宮殿建築の遺構だそうです。本尊弥勒如来坐像(鎌倉時代・木像・重文)で、金堂の三尊と合わせて顕教四仏となる古式で配列されています。持国・増長の二天(奈良時代・国宝)も講堂内に配置されています。

´ 金堂 講堂

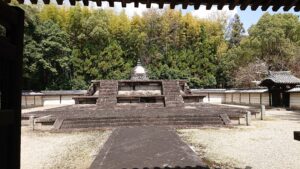

´ 宝蔵 煉塀

経蔵、宝蔵の横を通り、北東はずれの鑑真和上御廟に向かいました。時代物の煉塀が続く道を歩くと御廟へ続く門があり、苔むした小さな林を過ぎ、池の向こうに鑑真和上の御廟がありました。静かで小鳥のさえずりが聞こえてきそうでした。

唐招提寺に別れを告げて次の目的地薬師寺を目指します。東へ歩くとすぐ秋篠川を渡りますが、川に沿って奈良自転車道が通っています。この自転車道は、正式名称はが「奈良県道266号奈良西の京斑鳩自転車道線」といいます。近鉄奈良駅近くの奈良市東向中町を起点として生駒郡斑鳩町法隆寺まで22kmで、昭和58年度に完成の自転車及び歩行者専用道路です。

薬師寺門前に到着して、ここで昼食タイムとしました。南門の手前の休ヶ岡八幡宮横に林というか広場があって、ここで弁当という事にしました。少し行ったら観光バスも停まれる駐車場があって、お手洗いも完備で良いロケーションでした。

薬師寺門前に到着して、ここで昼食タイムとしました。南門の手前の休ヶ岡八幡宮横に林というか広場があって、ここで弁当という事にしました。少し行ったら観光バスも停まれる駐車場があって、お手洗いも完備で良いロケーションでした。

南門(重文)を潜ると、鮮やかな朱色の中門と東西に延びた回廊、更には東塔と西塔の雄姿にまず感動します。迎える仁王様は色彩付きで服を着ています。古来の中国の武具のような気もしますが、ここでは仁天王像(増長天、持国天)というらしいです。

中門を過ぎると、正面に金堂、右に東塔と左に西塔の雄姿が目に飛び込んできます。薬師寺はよく火災に遭遇しており、建物はほとんど再建されたものです。

唯一、東塔が創健当時から残る建物です。白鳳時代の創建で国宝に指定されています。平成21年から初の全面解体大修理が行われ、12年の歳月を要して完成されたものです。ちなみに金堂は昭和51年に、西塔は昭和56年に、さらに奥の講堂は平成15年に再建されたものです。

´ 西塔(国宝) 東塔

´ 金堂 大講堂

金堂には薬師三尊像が配置されており、中央に薬師如来像、右手に日光菩薩像、左手に月光菩薩像です。また、本尊台座の文様は当時の東西文化交流を伝える貴重なものです。

奥には大講堂があり、本尊は弥勒三尊像(重文・奈良時代)、後堂には仏足石と足跡歌碑が安置されています。ともに国宝(奈良時代)です。

東塔の東側の東院堂は鎌倉時代の建築様式で国宝に指定されていますが、日本最古の禅堂として知られています。この東堂院に聖観世音菩薩立像(国宝・白鳳時代)が安置されていますが、インドのグプタ王朝の影響を強く受けているそうです。

薬師寺は680年天武天皇に発願され、持統天皇、文武天皇によって完成しています。当初は飛鳥(現橿原市城殿町)にあったのを、710年に平城京遷都に際して現在の地に移転されたものです。

なお、薬師寺、唐招提寺はともに1998年、古都奈良の文化遺産としてユネスコの世界遺産に登録されています。

次は今回のハイキングの最終目的地、大池(勝間田池)に向かいました。池越しの薬師寺(東塔・西塔)、そして若草山は奈良市の観光ポスターでおなじみの風景です。湖畔に行くと、水鳥たちが集まって来るのです。私たちが進むと横をついて来るのには驚きでした。確かに可愛いけど、野生の鳥に餌付けをすることがどうなんだろうと複雑な気持ちになりました。

次は今回のハイキングの最終目的地、大池(勝間田池)に向かいました。池越しの薬師寺(東塔・西塔)、そして若草山は奈良市の観光ポスターでおなじみの風景です。湖畔に行くと、水鳥たちが集まって来るのです。私たちが進むと横をついて来るのには驚きでした。確かに可愛いけど、野生の鳥に餌付けをすることがどうなんだろうと複雑な気持ちになりました。

撮影スポットからは、薬師寺の二つの塔とその向こうの若草山の山焼きの跡が重なり美しい光景でしたが、望遠レンズが欲しいと思ったものでした。

その後、近鉄西の京駅まで最後の踏ん張りで歩いて、更に大和西大寺まで帰り、西大寺駅前で恒例の反省会となりました。

次は11月23日(日)、「近江八景巡り その2」です。

皆さん待ってま~す!!

当初の気象予報を大きく覆しての春の都路、久しぶりの「あおによし」を堪能しました。

名残の桜と新緑の古寺歩きはまさに春のウオーキングのだいご味でした。

帰りは、バスの車窓から奈良公園が眺められましたがインバウンドでごったがえしており、

観光日本を体感しました。